育児で「育自」。子どもと一緒に成長していこう。

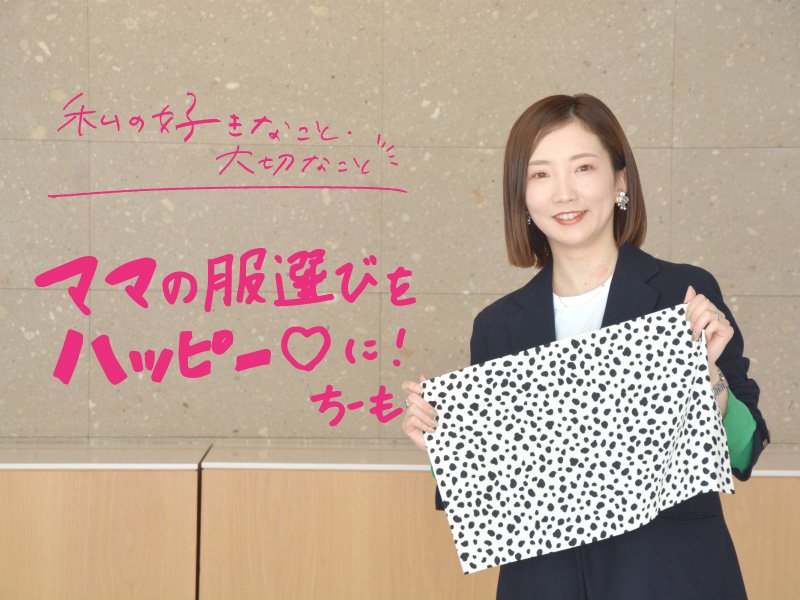

8歳と6歳の男の子を育てながらベビーマッサージや「リトルベビーハンドブック」の啓発活動、「ママと子どものにじいろ音楽隊」など、「にじいろぽっけ」の肩書きでさまざまな活動を行っている中山瞳さん。仕事との両立や早産に悩んだという過去や新米ママへ向けたアドバイスを伺いました。

Contents

- 仕事との両立、夜泣きに悩んだ初めての出産。

- 早産に悩み、リトルベビーハンドブックの活動へ。

- 子どもから与えられた笑顔を、たくさんのママに与えたい。

仕事との両立、夜泣きに悩んだ初めての出産。

様々な肩書きをお持ちですが...元々はどんなお仕事をされていたのですか?

札幌の短大を出てから出産を迎えるまでの10年ほど、幼稚園教諭として勤めていました。大好きな仕事だったので長男を出産した後も働き続けたいと思っていたのですが、育児との両立が難しくなってしまい退職。当時は長男の夜泣きが激しくて、常に睡眠不足でしたし、幼稚園も人手不足が重なって、急な休みに対応してもらうことがなかなかできない所だったんです。

大変な初産だったんですね

退職後は子育てに専念しましたが、まるで世の中に置いていかれたような気分でしたし、夜泣きもなかなかおさまらなくて...。とにかく「泣かしてはいけない」という意識に追われて、人前で泣いてしまうことを恐れて外にも出歩けない状態が続きました。

幼稚園の先生だったから、なおさらプレッシャーが強かったのでしょうか

だと思います。後になって思えば、幼稚園は3歳からですので赤ちゃんに慣れていないのは当たり前。それでも当時は精一杯だったんです。

どんなことをきっかけに子育てがラクになったのでしょう

半年ほどが経ってようやく、周囲の子育ての様子が見えてきて、「泣いてもいいんだ」ということが分かったんです。あと、「夜泣きに効果がある」と聞いてベビーマッサージを習いはじめたのも大きかったですね。

幼稚園教諭になった理由は、自身が幼少時に優しい先生に出会ったことがきっかけだそうです。

早産に悩み、リトルベビーハンドブックの活動へ。

次男は早産だったとか

はい、長男と2歳差で生まれた次男が予定より2ヶ月も早く生まれてしまったんです。幸い障がいが残ることはありませんでしたが、当時は次男の小さな身体を見る度に「ごめんね」と繰り返す日々でした。さらに自分を苦しめたのが、母子健康手帳の存在でした。

それで、早産の子のための母子手帳「リトルベビーハンドブック」を広める活動のお手伝いもされていたのですね

はい、「北海道リトルベビーサークル ゆきんこ」に属して、啓発活動のお手伝いをしていました。

改めて、どんな活動ですか?

一般的な母子手帳の発達曲線のグラフは体重が1キロ、身長は40センチから目盛りがスタートしています。小さく産まれた子は修正月齢で数えるため、月齢相当の発育に追いつかず「寝返りをしますか?」といった項目に全て「いいえ」と書かざるをえなくなる。そんな繰り返しをしているうちに、母子手帳を見ることすら苦しくなってしまうんです。

「ゆきんこ」では同じ悩みを持つママ達が集い、低体重で生まれた子の記録ができる「リトルベビーハンドブック」を広めるべく活動。その結果が実り、2023年1月に無事発行されることになりました。

現在は兄弟でサッカーに夢中だそうです(提供写真)

子どもから与えられた笑顔を、たくさんのママに与えたい。

名刺には、まだまだ肩書きがありますね(笑)

はい(笑)。富士フイルムイメージングシステムズが認定する「アルバム大使」という肩書きも持っています。写真が飾られていると子どもが愛情を感じやすく、親も思い出を大切にするようになるんです。

ご自宅には2人のお子さんの写真がたくさん飾られています。

「ママと子どものにじいろ音楽隊」とはどんな活動ですか?

元保育士や元幼稚園教諭のママパパが集まり結成された音楽隊で、親子向けの演奏会やダンスなどのイベントを行っています。2017年に結成し、数多くのイベントを開催してきました。コロナ禍前は300人を集めたこともあるんですよ。

中央が中山さん。コンサートに訪れたことをきっかけに誘われ、入隊したそうです(提供写真)

ママの自己肯定感を強めるための活動「ママサプ」の認定講師も取得。「より悩みに寄り添って活動したい」と話します。

本当にたくさんのご活動をされていますが、その原動力は?

やはり、自分の子育てで悩んだ経験が大きいですね。私は元々、何でも「自分でやらなければ」という意識が強いタイプですが、たくさんのママと交流するうちに、もっと力を抜いていいんだと思えるようになりました。悩んでいるママを助ける...と言うとおこがましいですが、少しでもお手伝いできればと思っています。

新米ママに向けたメッセージをお願いします!

子育てをしているのではなく、自分が子どもに育てられているという意識。「育児」ではなく「育自」という感覚で子育てを楽しんでみてください。「赤ちゃんの時は楽しかった」なんて言うママも多いですけど、いつだって楽しいのは今。そう思って暮らして欲しいなって思います。

ご自身は?

私、次男が5歳になるまでは早産の罪悪感でいっぱいで、誕生日に「ごめんね」と言い続けていたんです。でも振り返れば、いつだって子どもは笑顔でいてくれて、私を育ててくれた。だから今は、自分が皆さんに笑顔を与えられるようにしたいんです。